Kulturpalast Unterwellenborn als mögliches Modellforschungszentrum „Zukunft Ländlicher Raum“

Unterwellenborn - Geschichte und Umland des Standortes

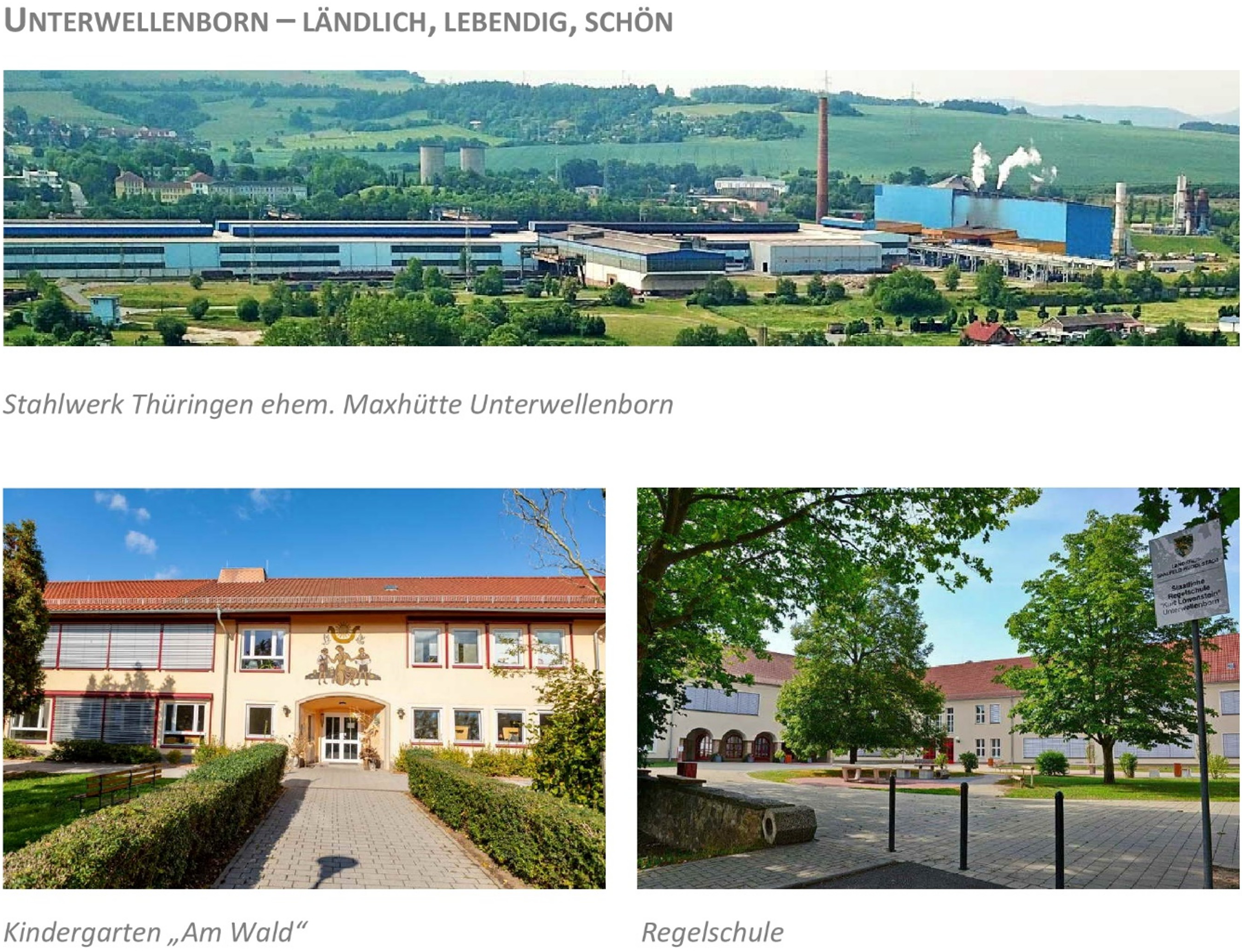

Der Blick in die Landkarte lässt nicht unbedingt vermuten, dass mit Unterwellenborn in touristisch reizvoller Region ein vitales Industriezentrum mit außergewöhnlicher Lebensqualität existiert, das mit seiner Industriekultur und ihren Vernetzungen einen festen Platz in den Geschichtsbüchern hat.

Im Zentrum der Historie steht die Maxhütte Unterwellenborn. Ihr Namensgeber ist Maximilian II., König von Bayern.

Im Zuge des Mobilitätsschubs durch den Eisenbahnbau Mitte des 19. Jahrhunderts schlugen belgische Unternehmer dem bayrischen König die Errichtung von Stahlwerken zur Produktion der benötigten Schienen vor. Eine von drei Maxhütten entstand in Unterwellenborn.

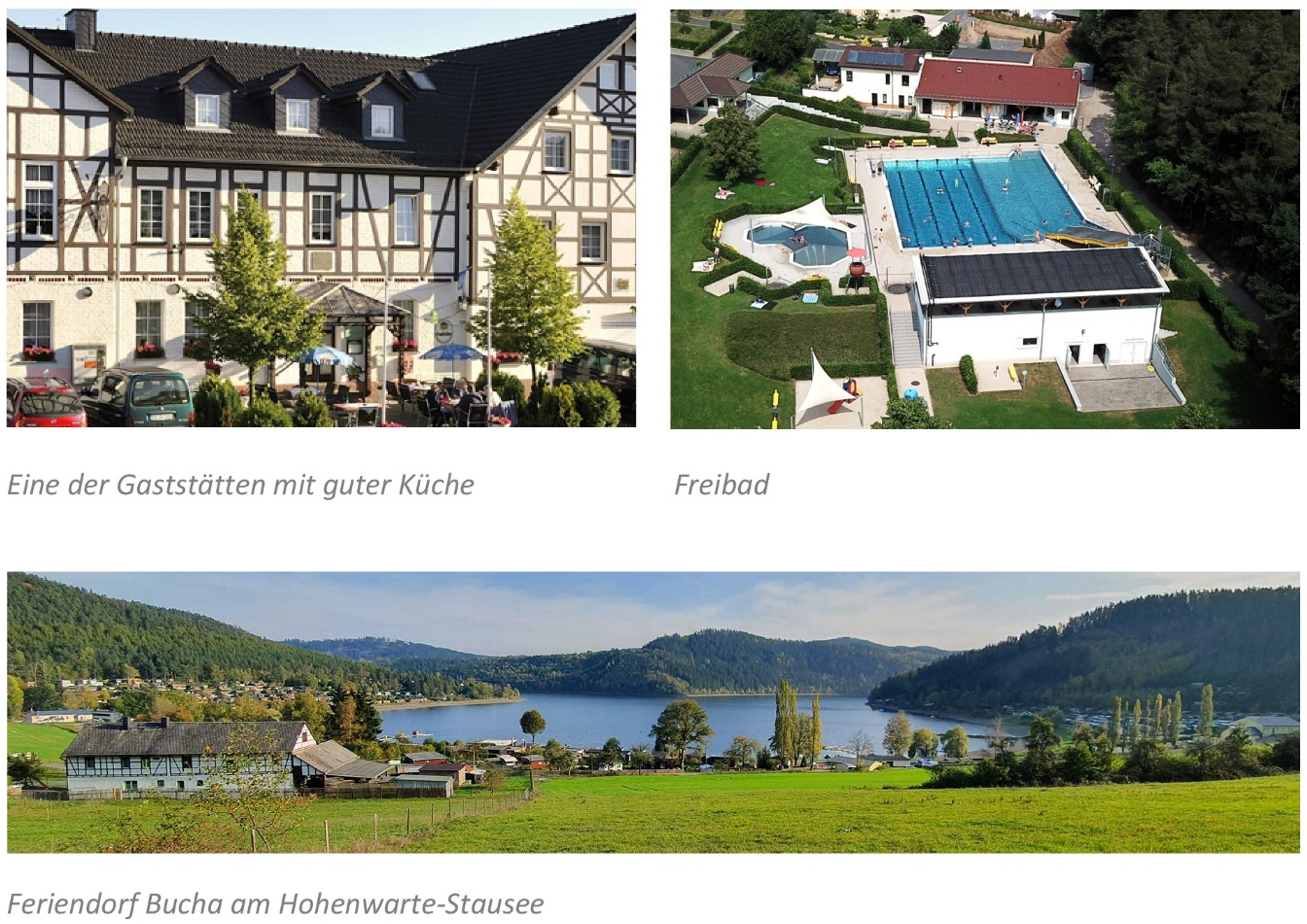

Landschaftlich ist der Standort reizvoll. Die Saalekaskaden mit ihren Bergen und den im 20. Jahrhundert entstandenen Stauseen bilden eine idyllische fjordähnliche Landschaft, die sich bis an die bayrische Grenze ausdehnt.

Die Stahlproduktion in den Maxhütten war über die Epochen hinaus vielen technologischen und geopolitischen Veränderungen unterworfen. Nach den Zerstörungen des 2. Weltkriegs war die Maxhütte Unterwellenborn 1945 das einzige Stahlwerk in Ostdeutschland, das noch produzieren konnte. Der Wiederaufbau der Städte und des Lebens wäre ohne Stahl aus Unterwellenborn unmöglich gewesen.

Für die notwendige Kapazitätserhöhung der Stahlproduktion musste das benötigte Wasser vom tieferen Ufer der Saale ins wesentlich höhergelegene Werk nach Unterwellenborn befördert werden. Der Aufruf „Max braucht Wasser“ mobilisierte 1948 circa 2.700 meist Studierende für einen Arbeitseinsatz, der als beispielhafte Gemeinschaftsleistung Eingang in die Geschichtsbücher der Nachkriegszeit fand. Unter beschwerlichen Bedingungen bauten die jungen Menschen von Januar bis März 1949 in nur 90 Tagen die 5km lange Wasserleitung. Der Spruch „Max braucht Wasser“ fand Eingang in die regionale Sprachkultur.

Die veralteten Hochofenanlagen für die Stahlproduktion wurden nach der Wiedergründung des Freistaates Thüringen ab 1991 demontiert und durch ein modernes Elektrostahlwerk ersetzt. So wurde das Industriegebiet in Unterwellenborn im wahrsten Sinne des Wortes „entschlackt“ und mit auch optisch modernen Produktionsanlagen ausgestattet.

Im 20km-Umkreis existieren aktuell noch insgesamt etwa 5.000 Industriearbeitsplätze in einem breiten Branchenmix. Dazu gehört Europas größte Schwarz-Weiß-Druckerei mit ca. 800 Arbeitsplätzen. Das Stahlwerk hat derzeit etwa 700 Mitarbeiter. Hinzu kommen weitere Aus- und Neugründungen in der Kommune.

Die Kommune hat drei Kitas, drei Schulen, eine Berufsschule, Sportanlagen und ein Freibad mit moderner Ausstattung und in sehr gutem Zustand.

Auch die kommunale Versorgung mit acht Fachärzten ist deutschlandweit vorbildlich. Zwei Einkaufszentren mit Sparkasse und Tankstelle sowie weitere Nahversorger.

Fotos: Gemeinde Unterwellenborn

Fotos: links Gaststätte Zur Grünen Linde, Rest Gemeinde Unterwellenborn

Das Modellforschungszentrum „Zukunft Ländlicher Raum“

Im Herzen Deutschlands und Europas hat Thüringen seit Jahrhunderten wissenschaftliche, wirtschaftliche, religiöse, pädagogische, kulturelle und architektonische Spuren hinterlassen. Dafür stehen bis heute Namen wie Elisabeth von Thüringen, Christoph Martin Wieland, Joseph Meyer, Ernst-Wilhelm Arnoldi, Carl Zeiss, Ernst Abbe, Martin Luther, Gottfried Herder, Friedrich Fröbel, Ernst Anschütz, Elisabeth Blochmann, Lucas Cranach d. Ältere, Johann-Sebastian Bach, Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Franz Liszt; Clemens Wenzeslaus Coudray, Henry van de Velde sowie die „Bauhäusler“.

Gerade in Thüringen als Wiege der Weimarer Republik werden aktuell nicht zuletzt in Stadt-Land-Beziehungen die Herausforderungen für den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft in unserer Republik wie in einem Brennglas besonders deutlich. Insoweit ist geschichtliches Bewusstsein und Traditionspflege weit mehr als die „Anbetung der Asche“, sondern das Weitertragen des Feuers in einer sich verändernden Welt. Zuversicht und Kraft aus der vielfältigen Geschichte für die wirtschaftlich, soziale und kulturelle Dynamik für morgen zu gewinnen, kann rund um die „Maxhütte Unterwellenborn“ gelingen.

Sichtbarer Leuchtturm und zugleich wichtiger Ankerplatz: Der revitalisierte Kulturpalast. Er hat nicht nur das bauhistorische Potential, Menschen anzuziehen und sich vor Ort für einen gelebten Austausch über einen chancengerechten Wettbewerb zwischen Metropolregionen und dem ländlichen Raum zu begeistern. Mit dem Gebäudekomplex wurde in landschaftlich und touristisch reizvoller Lage ein Raumprogramm verwirklicht, das bis heute sowohl in Quantität als auch in Qualität mit metropolitanen Angeboten gleichrangig ist. In Anlehnung an die US-Staatsbauarchitektur des 19. Jahrhunderts konzipiert, vermag das Bauwerk auch nach internationalen Maßstäben zu überzeugen. Es gilt in der Fachwelt als einer der bedeutendsten Vertreter dieser Art im Europa der 1950er Jahre.

Das Alleinstellungsmerkmal dieser ländlichen Region – hohe wirtschaftliche Prosperität in Verbindung mit guter Infrastrukturausstattung – kann aufgrund der relativ hohen Dichte an Industriearbeitsplätzen, heimischem Handwerk und Gewerbe allein durch das Ausscheiden der „Babyboomer-Generation“ in den kommenden Jahren gute Arbeitsplatzperspektiven für Fachkräfte bieten. Dies gilt gerade auch für Menschen, die im Rahmen der Restrukturierungswellen ab den 1990er Jahren ihre Heimat verlassen haben. Insoweit kann mit dem Ziel der Förderung einer Zuzugs- bzw. Rückkehrbereitschaft einerseits und der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts andererseits, der Kulturpalast wieder eine wichtige identitätsstiftende Rolle als Standortfaktor spielen.

Mit Blick auf seine Geschichte sollte es zudem an diesem Ort zwischen „Bewahren und Entwickeln“ gelingen, den Diskurs zu den Themen zu führen, die in der Region, Deutschland und Europa die Menschen bewegen. So kann der Kulturpalast neben kulturellen Angeboten Netzwerkstelle und Denkfabrik der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kultur werden, wenn es darum geht, zusammen mit den verantwortlichen Menschen in Verwaltung und Politik attraktive und nachhaltige Arbeits- und Lebensbedingungen zu schaffen, die den Wegzug aus dieser Modellregion nicht nur verhindern, sondern Menschen zum Zuzug einladen.

Die Erfahrungen sollen in nachhaltige Konzepte zur Kompensation der gegenwärtigen „Wachstumsschmerzen“ in Metropolregionen sowie der „Schrumpfungsschmerzen“ im ländlichen Raum einfließen. Dabei soll mit dem künftigen Zukunftszentrum des Bundes in Halle/Saale kooperiert werden. Die Maxhütte Unterwellenborn hat mit ihren bayerischen Schwesterwerken fast 150 Jahre europäische Industriegeschichte mitgeschrieben, die im Ergebnis auch zu den Motiven für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl geführt hat. Deren Gründungsakt mit dem Vertrag von Paris durch sechs Staaten war 1952 erstmals der Weg von friedlicher Kooperation und Integration in Europa.

„Freude schöner Götterfunken“, kann man mit Schillers Text zur heutigen Europahymne anstimmen, wenn in dieser europäischen Tradition - gegebenenfalls auch im Verbund mit den ehemaligen Maxhüttenstandorten in Bayern - der Kulturpalast zusammen mit der Gasmaschinenzentrale „lebendiger Vertreter“ Thüringens im Rahmen eines länderübergreifenden Dokumentationszentrum zur europäischen Industriegeschichte wird.

Der Kulturpalast Unterwellenborn ist als Belegschaftshaus für ca. 8.000 Mitarbeiter sowie als Kultur- und Bildungsstätte der Maxhütte und der Region in den 1950er Jahren erbaut worden. Die Belegschaft hatte sich das Bauwerk bei der Staatsführung eingefordert, um dem aktiven kulturellen Schaffen geeignete Räume zu geben.

Außerdem sollte für das spannungsreiche Sozialverhalten in der Belegschaft nach dem Krieg ein Begegnungsort zur Schaffung von Freizeitangeboten und zur Verbesserung des Umgangs miteinander geschaffen werden.

Entstanden ist ein Prachtbau, dessen architektonische Gestaltungshöhe in dieser Bauepoche kein zweites Mal erreicht wurde. Der Kulturpalast ist laut einheitlicher Fachgutachten beeinflusst von der Staatsbauarchitektur wie sie beispielsweise in der Washingtoner „National Mall“ zu finden ist.

In der Tradition der Arbeiterbildung und der Belegschaftshäuser von Industriebetrieben wie beispielsweise Carl Zeiss (Ernst Abbe) oder BASF ist der Kulturpalast Unterwellenborn in der Nähe der Maxhütte (heute Stahlwerk Thüringen) gebaut worden. Beim Bau des Kulturpalastes ging es wie in den Ursprüngen dieser Häuser um Fachkräftebindung an das jeweilige Unternehmen sowie um deren geistige und kulturelle Weiterentwicklung. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts reifte die Erkenntnis, dass der gebildete Arbeiter mit kultiviertem Sozialverhalten für die Unternehmen nutzbringender ist als der Bildungsferne.

2025 wollen wir im Rahmen des Lenkungsausschusses der TSK zum Kulturpalast Unterwellenborn nach der erfolgreichen Zukunftswerkstatt 2024 einen weiteren wichtigen Schritt zur Wiederbelebung des Hauses gehen. Für die schrittweise Sanierung und Wiedereröffnung wollen wir mit einer gemeinnützigen Stiftung die passende Trägerstruktur errichten.

Neben den existierenden starken Partnerinnen und Partnern freuen wir uns auch auf ihre finanzielle Unterstützung beim Aufbau der Stiftung.

Foto: Kulturpalast Unterwellenborn e.V.

Treppenhaus 2018