Quo vadis?

- Wohin wollen wir gemeinsam gehen?

- Welche Erzählung zur Zivilisationsgeschichte wollen wir vermitteln?

- Welche wollen wir fortschreiben?

Postkarte Zeithistorisches Forum Leipzig

Konstruktiver geschichtlicher Rahmen:

- Grundlage für eine zukünftige Reduktion destruktiver Fliehkräfte und ein Verringern von gesellschaftlichen Dysfunktionalitäten sollte eine stärkere Geschichtsvermittlung im Hinblick auf das Gelingen und die Erfolge einer bildungsstarken, kultivierten und friedlichen Zivilisationsentwicklung seit der Antike sein.

- Für die (Medien-)Ethik und die soziale Interaktion sollte die Stärkung des Menschen als vernunftbegabtes Wesen im Vordergrund stehen, das Chancen für eine inklusive Entwicklung erhält und seine Herausforderungen konstruktiv und in Kooperation bewältigen kann und will.

- Gesellschaftliche Herausforderungen als Chance für notwendigen Perspektivwechsel vermitteln sowie an den Aufbruchsgeist der Gründer- und der Nachkriegszeit anknüpfen.

Zu debattieren wären (auch im pädagogischen Kontext) die Fragen:

- Wie wollen wir zusammenleben (räumliche Beziehungen)?

- Wo wollen wir leben (Infrastrukturentwicklung und Bauformen)?

- Wie kann die Anerkennung der Lebensleistungen der Nachkriegsgeneration in Ost und West unsere Gesellschaft bereichern und stabilisieren?

Auszüge aus dem historischen Rahmen

Konstruktive Entwicklungslinien und Begegnungsorte seit der Antike –

wenn Bildung, Wirtschaft, Kultur und Verantwortung sich gegenseitig entfalteten

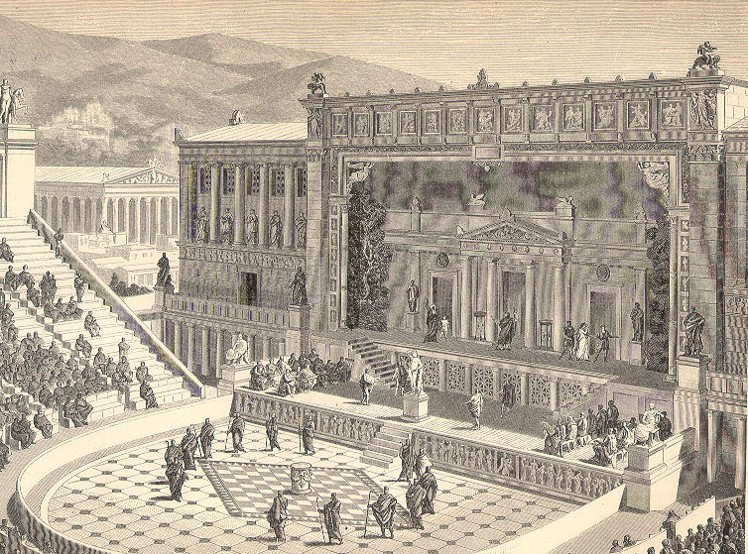

Dionysos-Theater in Athen, gezeichnet 1891 von Joseph Kürschner in Pierers Konversationslexikon

Basis des geordneten Zusammenlebens sind Erkenntnisprozesse seit der Antike – z. B. Platons Staatstheorie; Römisches Recht

„Die Götter pflanzten die Vernunft den Menschen ein als höchstes aller Güter.“

Sophokles in Antigone, 442 v. Chr.

Bild: Skulptur der Justitia KI generiert

Destruktive Entwicklungen durch Verbote von Bildung, Wissen und Innovationen haben Auswirkungen auf alle Bereiche – z.B. im Mittelalter:

Theaterverbot, Herrscher wie König Karl der Große waren Analphabeten

Bild: Im Mittelpunkt des Romans „Der Name der Rose“, Umberto Eco, stehen Morde wegen der Unterdrückung von Wissen/Büchern, verfilmt von Jean-Jacques Annaud, Constantin Film

Zu den Grundmotiven der Reformation mit Ursprung in Mitteldeutschland gehörte:

Allgemeiner Zugang zu Bildung und Kultur sowie wirtschaftliche Entfaltung

Bildnis des Martin Luther, gemeinfrei

Bildnis des Philipp Melanchthon, gemeinfrei

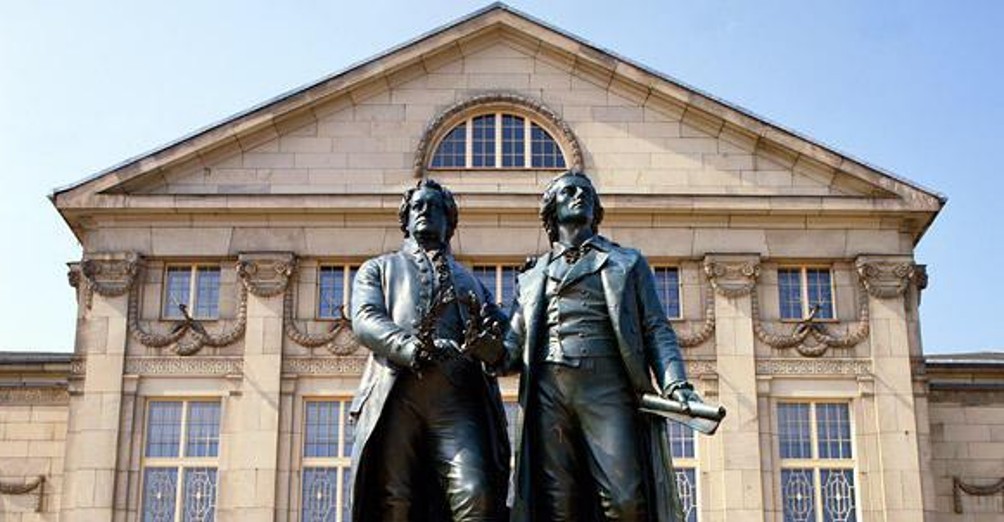

Goethe und Schiller haben aus Thüringen heraus die Blüte der humanistischen Aufklärung weltweit maßgeblich mitgestaltet und sind heute Bindeglied zwischen den Welten

Foto: Goethe und Schiller vor dem Deutschen Nationaltheater Weimar, Pierre Wilhelm

Schillers „Ode an die Freude“ (Europahymne)

ist eine Dichtung aus Mitteldeutschland

Zitat aus Schiller, Wilhelm Tell, 1802-1804. 1. Akt, 3. Szene, Stauffacher - Deckblatt des Spielzeithefts des Thüringer Landestheater Rudolstadt, 2017

Ernst Abbe (1840 – 1905) – Der Visionär:

- Ernst Abbe wuchs in einfachen wirtschaftlichen Verhältnissen auf, die keinen Zugang zur höheren Bildung möglich machten. Der Arbeitgeber seines Vaters entdeckte und förderte sein Talent, indem er ihm Abitur und Studium mitfinanzierte.

- Abbe verband auf innovative Weise Forschung, Unternehmergeist und soziale Verantwortung. Mit diesem Konzept machte er die Zeiss-Werke zzgl. Schott in Jena zu Weltmarktführern.

- Den Lohn für seine eigene Entwicklung gab er weiter, indem er sich – auch unter dem Aspekt der Fachkräftesicherung – mit den Unternehmen zur Förderung von Bildung, Forschung und Kultur engagierte.

- Mit den Zeiss-Werken und den verbundenen Stiftungen gibt es im Freistaat Thüringen mit die ältesten Verantwortungsunternehmen in Deutschland.

Volksbad Jena, Ernst Abbe Stiftung

Volkshaus Jena, Ernst Abbe Stiftung

Der gebildete Arbeiter vs. „Lumpenproletariat“

- Hintergrund des sozialen Engagements Ernst Abbes und anderer Unternehmer war die Arbeiterbildungsbewegung, die sofort mit der Industrialisierung in Großbritannien entstand.

- In sogenannten Mechanics’ Institutes bildeten sich in Großbritannien die Arbeiter, um sich neben ihrer schweren Industriearbeit geistig weiterzuentwickeln und ein sinnstiftendes Leben zu führen. Damit grenzten sie sich bewusst vom sog. „Lumpenproletariat“ ab, das anspruchslos und auch gewaltvoll den Feierabend verbrachte.

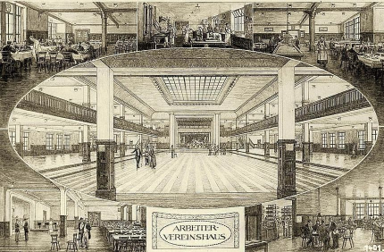

- In Deutschland entstanden auf diese Weise Arbeiterbildungsclubs. Später bauten Unternehmer eigene Volkshäuser, um die politische Einflussnahme zu reduzieren. Außerdem erkannte damals die Wissenschaft, dass der gebildete Arbeiter für die Unternehmensleistung ein besserer Mitarbeiter ist.

Bild: Stanlay Walker/The Leeds Institute, Cookridge Street

Bild: BASF-Arbeitervereinshau 1913, Zeichnung von Otto Bollhagen, BASF

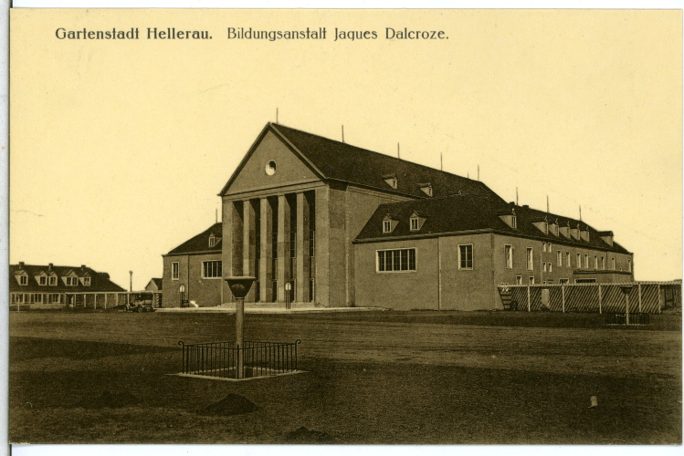

Vor dem 1. Weltkrieg gab es ab der Gründerzeit in Deutschland intensive Bewegungen für eine sozialverantwortliche Entwicklung von Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und allgemeiner Lebensgestaltung.

Bild: Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze (1912), Postkarte, gemeinfrei, Wikimedia, Brück & Sohn Kunstverlag Meißen

Diese Entwicklung endete abrupt durch den Kriegsbeginn und die allumfassende Kriegslogik, von der sich die Sozialisationsmuster auch in der Zeit zwischen den Weltkriegen nicht erholen konnten.

Bild: „Wir spielen Weltkrieg!“, 1916, Titel eines zeitgenössischen Kinderbuchs, Gesellschaft für graphische Industrie, Wien

1939 – Lise Meitner

entschlüsselt die Kernspaltung und begreift damit die Macht des Menschen zur militärischen Vernichtung des Lebens auf der Erde.

Bild: Lise Meitner, Illustration: Sutori, Collaborative presentations for the classroom

Bild: Dresden, Blick vom Rathausturm nach der Bombennacht 1945, AFP

Die bisher größte Tragödie der menschlichen Zivilisation

Aus der Geschichte des 2. Weltkrieges heraus entwickelte sich in der Nachkriegszeit in Deutschland – trotz der Teilung und der Systemgegensätze – der Wille zum Wiederaufbau des zerstörten Landes und die Notwendigkeit für Bildung, Kultur, Versöhnung mit den Kriegsfeinden und wirtschaftliche Prosperität mit sozialer Verantwortung.

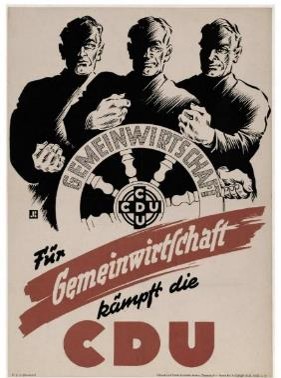

Bild: Wahlplakat der CDU von 1947: "Für Gemeinwirtschaft kämpft die CDU", britische Besatzungszone, Konrad-Adenauer-Stiftung; Objekt-Signatur KAS/ACDP 10-009:86

Mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages endete 1963 die jahrhundertealte „Erbfeindschaft“ zwischen Deutschland und Frankreich. Mit der EGKS gründeten sie und andere Europäer 1951 – sechs Jahre nach Kriegsende – die erste überstaatliche Organisation mit den ehemaligen Feinden.

Bild: Konrad Adenauer und Charles des Gaulle am 22. Januar 1963, Foto: Ernst Schwahn, Quelle: Bundesarchiv

Aufgrund der Rahmenbedingungen des Grundgesetzes und des Gestaltungswillens der Bürger in der BRD konnten sich Wiederaufbau und Wohlstand als sog. Wirtschaftswunder entwickeln.

Bild: 1955 kostet ein VW-Käfer 3790 D-Mark. In jenem Jahr werden in Wolfsburg 279.986 Exemplare hergestellt. Quelle: Bundesarchiv

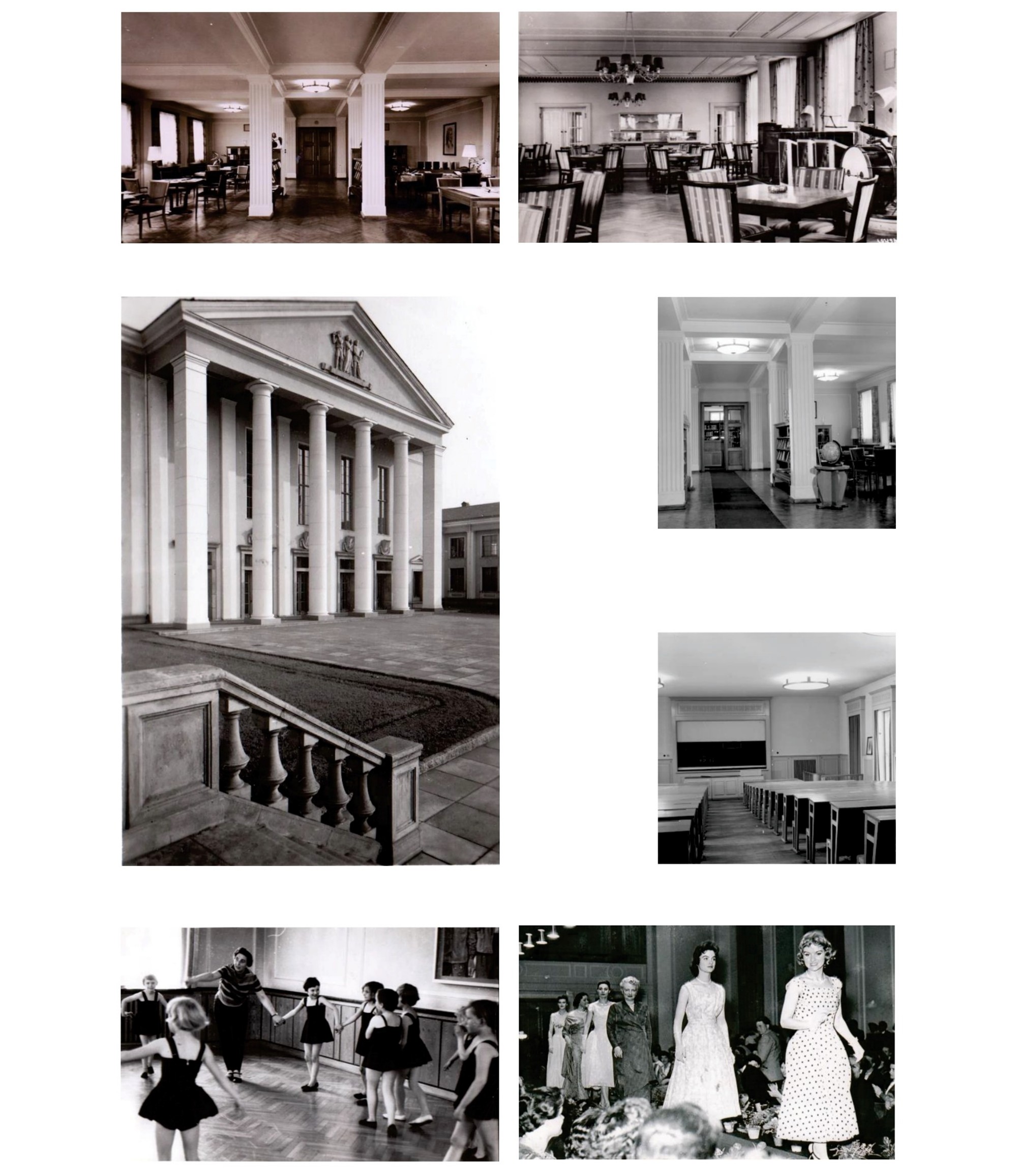

Die DDR entwickelte die Tradition der Arbeiterbildungsclubs weiter & baute – meist in der Nähe von Betrieben – als zentrale Begegnungsorte Kulturhäuser, die wichtiger Teil des öffentlichen Lebens und der Freizeitgestaltung wurden.

Foto: Kulturpalast Unterwellenborn e.V.

„Zum Kulturhaus kommen die Menschen nach ihrer Arbeit, sie wandeln in hellen weiten Räumen, sehen ein Gemälde, eine Plastik, lesen ein Buch. In Hörsälen und Zirkeln weiten sie ihren Gesichtskreis, festigen ihre Überzeugung und das Rüstzeug für ihr berufliches Können. Sie schärfen in Diskussionen und gemeinsamem Spiel ihr Denken oder halten Feierabend im geselligen Kreis.

Auf der Bühne und im Konzertsaal werden sie mit den Werken der Meister ihrer und anderer Völker bekannt und versuchen sich auch selbst in den Künsten. Sie schauen die Welt, wie sie war und wie sie sein wird. Hier, in ihrem Kulturhaus, feiern sie würdig die Festtage der Nation. Sie werden mit Vertrauen, Wissen, Freude und mit Ehrfurcht vor den großen Leistungen der Menschheit erfüllt.“

Josef Kaiser, der Architekt des Prototyps der Kulturhäuser in der DDR – Der Kulturpalast Unterwellenborn,

„Das Kulturhaus der Maxhütte“ in „Deutsche Architektur“, Heft 3/1954

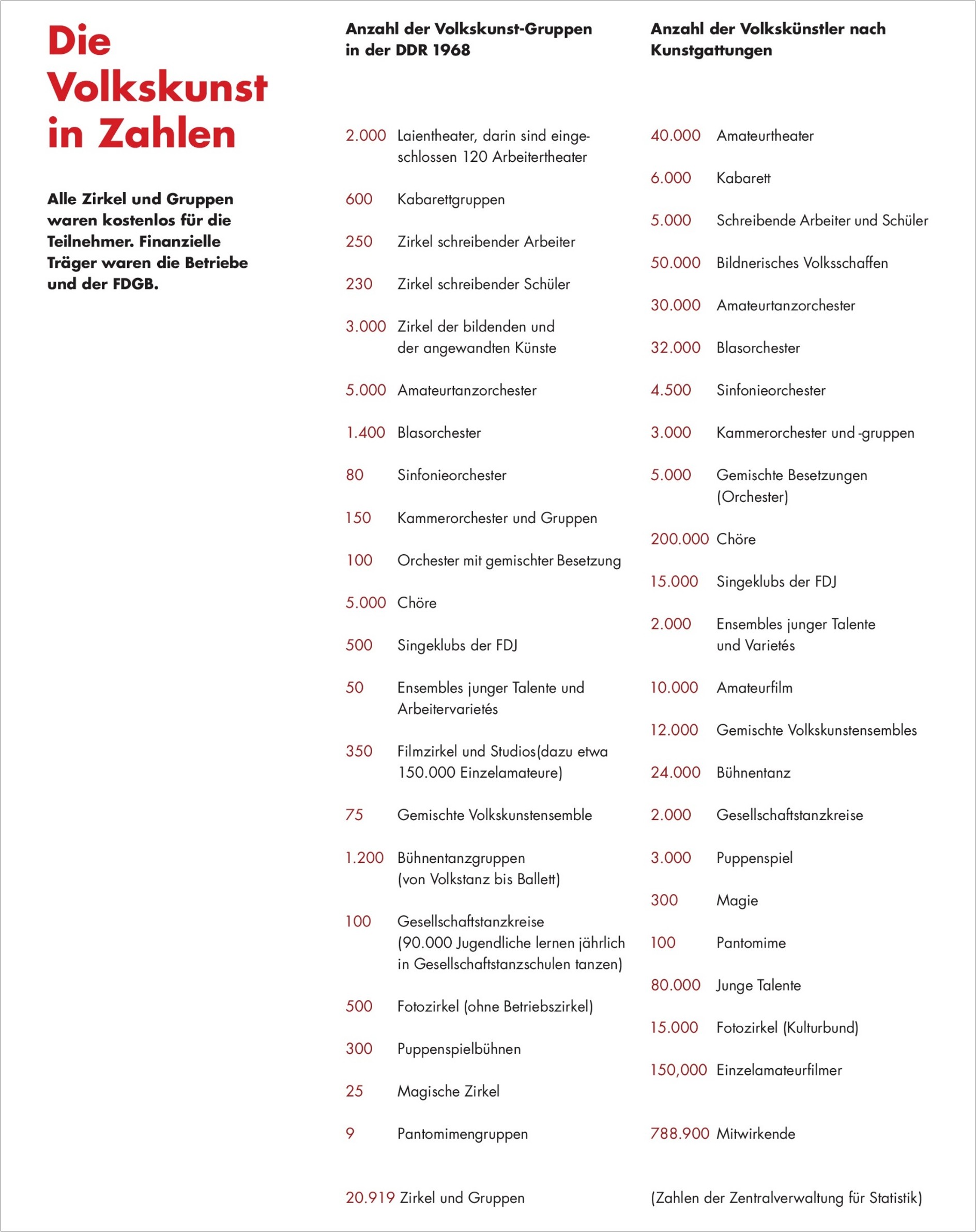

Ein Schwerpunkt der Angebote waren kostenlose Zirkel zur künstlerischen Eigenbetätigung aller Generationen.

Als außerschulische Lernorte boten die Kulturhäuser weiterführende Möglichkeiten, um den Anspruch an die polytechnische Ausbildung und die Allgemeinbildung zu ergänzen.

Neben Veranstaltungen im Rahmen der Staatsideologie gab es hochwertige Kulturveranstaltungen zu erschwinglichen Preisen.

Foto: Kulturpalast Unterwellenborn e.V.

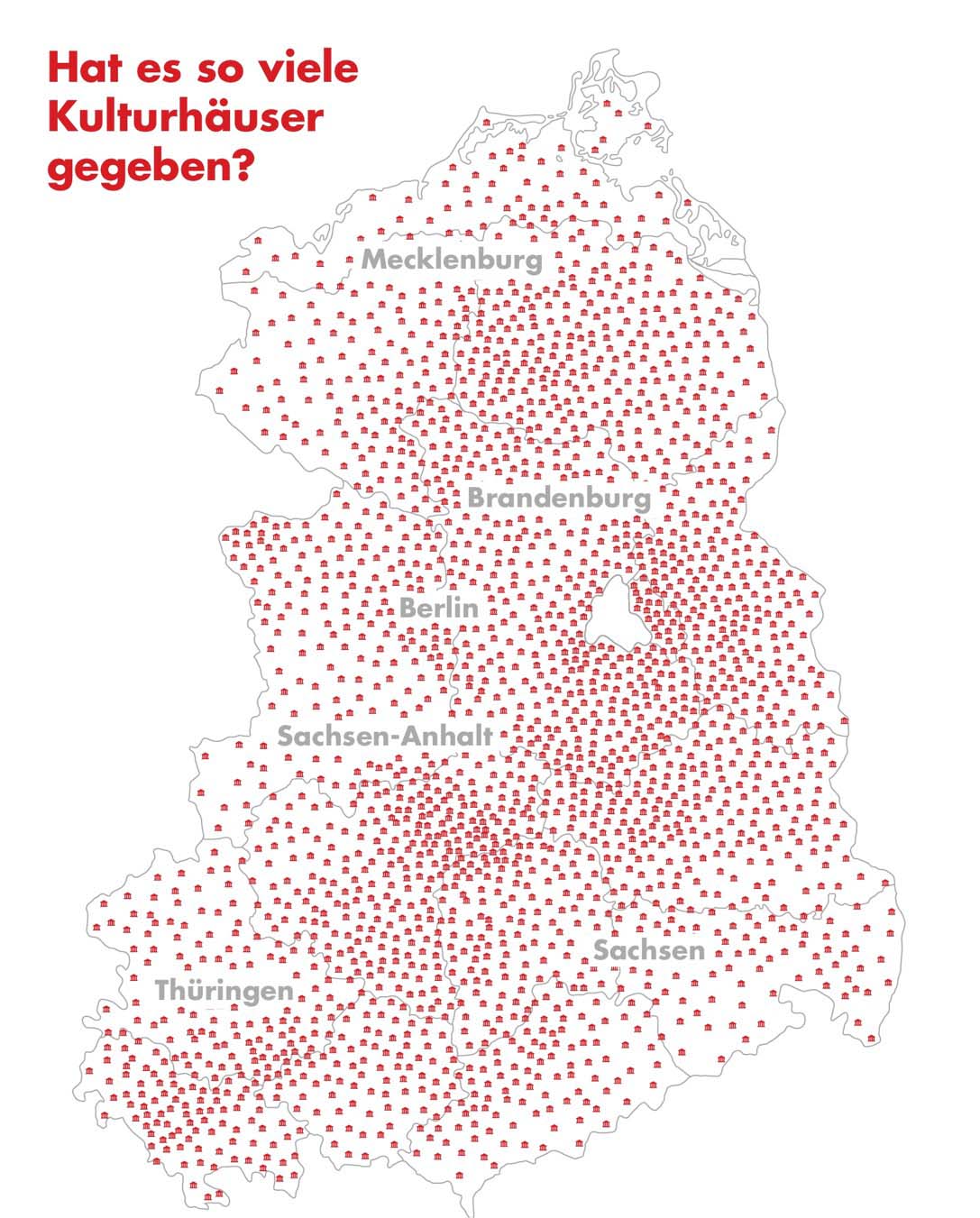

Das Kulturwunder

In der DDR gab es über 2.000 Kulturhäuser – die weltweit bisher höchste Dichte.

In Anlehnung an das Wirtschaftswunder West und in Wertschätzung der damit verbundenen Leistungen lässt sich ein Kulturwunder Ost ableiten.

Grafik: Darstellung aus der Ausstellung „Das Kulturwunder“, Mendell Design, München

Kulturelle Eigenbetätigung als wichtige Säule der Freizeitgestaltung in der DDR der 1960er Jahre

Grafik: Darstellung aus der Ausstellung „Das Kulturwunder“, Mendell Design, München

Ab den 1970er Jahren ist das Fernsehangebot wesentlich für die Prägung der Konsumbedürfnisse und des Freizeitverhaltens in Ost und West.

Die Konsummöglichkeiten der BRD wurden in der DDR niemals erreicht.

Die Biermann-Ausbürgerung 1976 leitete die Massenabwanderung von künstlerischer und intellektueller Elite aus der DDR ein sowie den Rückzug der Bevölkerung ins Private.

Grafik: Grobe Darstellung der ARD-Reichweite in das Gebiet der DDR mit Senderstandorten, Fritz Meier, Wikimedia

Prof. Neil Postman,

Medienwissenschaftler aus New York – Erfinder des Begriffs „Infotainment“ – warnte 1985 in „Wir amüsieren uns zu Tode“ vor Risiken für demokratische Systeme.

Deutschland versuchte das bei Einführung des Privatfernsehens mit einer (anfänglichen) Kulturquote zu kompensieren.

„Wenn ein Volk sich von Trivialitäten ablenken läßt, wenn das kulturelle Leben neu bestimmt wird als eine endlose Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen, als gigantischer Amüsierbetrieb,

wenn der öffentliche Diskurs zum unterschiedslosen Geplapper wird, kurz, wenn aus Bürgern Zuschauer werden und ihre öffentlichen Angelegenheiten zur Varieté-Nummer herunterkommen,

dann ist die Nation in Gefahr – das Absterben der Kultur wird zur realen Bedrohung.“

Mit der gewaltfreien Öffnung der Berliner Mauer 1989 hat die friedliche Aufhebung der deutschen Teilung einen Höhepunkt.

Bild: Tausende feiern nach dem Fall der Mauer in der Nähe des Brandenburger Tores. (Thomas Hackmann / wir-waren-so-frei.de)

Weitere Informationen zum historischen Rahmen liefern wir auf Anfrage.